Monografías

Cardioneuroablación, ¿un tratamiento revolucionario o una promesa prematura?

Año: 2025

RESUMEN

La cardioneuroablación (CNA) es una técnica de neuromodulación endocárdica orientada a atenuar la hiperactividad vagal mediante la ablación de plexos ganglionares (PG) epicárdicos y la interfaz neuromiocárdica. Nació como alternativa menos invasiva al marcapasos en pacientes seleccionados con síncope neuromediado cardioinhibitorio o mixto, bradicardia sinusal extrínseca y bloqueo auriculoventricular (BAV) funcional. Su adopción clínica, no obstante, sigue limitada por la heterogeneidad en criterios de selección, métodos de localización ganglionar y objetivos de procedimiento, lo que impulsa la necesidad de estandarización.

Esta revisión se elaboró con una búsqueda sistemática en PubMed, MEDLINE, Cochrane, Trip, Google Scholar y SciELO, abarcando los últimos cinco años e incluyendo guías, revisiones, estudios observacionales y ensayos aleatorizados. Se emplearon términos MeSH vinculados al sistema nervioso autónomo, síncope reflejo, BAV y ablación de PG, y se realizó rastreo de referencias y artículos relacionados. El sustrato diana se asienta en la red parasimpática intrínseca cardíaca: PG auriculares distribuidos en almohadillas grasas epicárdicas con predominio de control sobre el nódulo sinusal (plexos “derechos”) y el auriculoventricular (plexos “izquierdos”). Además, estructuras como el ligamento/vena de Marshall contienen fibras colinérgicas relevantes. La CNA busca lesionar somas neuronales parasimpáticos para reducir la probabilidad de reinervación y modular de forma sostenida la respuesta vagal.

En síncope reflejo, donde coexisten fenotipos vasodepresor, cardioinhibitorio y mixto, la evidencia clásica apoya la estimulación en mayores de 40 años con asistolia documentada; sin embargo, en pacientes más jóvenes y refractarios, la CNA emerge como opción potencial. La selección se apoya en un “método de dos pasos”: pruebas autonómicas (incluido tilt test con monitoreo hemodinámico latido a latido) y monitoreo prolongado/registrador implantable para documentar asistolia o bradicardia relevante. La prueba de atropina (respuesta cronotrópica ≥25% o FC ≥90 lpm) ayuda a identificar fenotipo vagal y diferenciar BAV intrínseco vs funcional. Las técnicas de localización de PG incluyen abordajes guiados por anatomía, por electrogramas fraccionados/mapeo espectral, y por estimulación de alta frecuencia (HFS). Ninguno ha demostrado superioridad concluyente; la elección suele ser pragmática o combinada. Respecto de la estrategia auricular, la ablación en aurícula izquierda (AI) o biauricular alcanzaría mayores tasas de denervación que la limitada a aurícula derecha, a costa de mayor complejidad. Como objetivos finales se utilizan marcadores electrofisiológicos (aumento de FC sinusal, acortamiento de TRNS y punto de Wenckebach), supresión de electrogramas característicos, pérdida de respuesta a HFS y, cuando está disponible, la estimulación vagal extracardíaca (ECVS) para confirmar abolición del efecto parasimpático en tiempo real. Los datos observacionales muestran reducción marcada de recurrencia sincopal, mejoría de calidad de vida y, en BAV funcional, alta tasa de éxito agudo y disminución de la necesidad de marcapasos. Un ensayo aleatorizado reciente informó menor recurrencia frente a manejo conservador. Las complicaciones periprocedimiento son infrecuentes y, en general, inferiores a las de la ablación de fibrilación auricular. Persisten, no obstante, incertidumbres sobre la durabilidad (reinervación), el impacto de la reducción de variabilidad de la frecuencia cardíaca y la identificación de candidatos ideales. En conjunto, la CNA es una alternativa prometedora para síncope neuromediado cardioinhibitorio/mixto y BAV funcional en pacientes cuidadosamente seleccionados. Su consolidación requiere ensayos multicéntricos controlados, estandarización de selección, técnica y endpoints, y seguimiento a largo plazo que clarifique eficacia, seguridad y efectos autonómicos sostenidos.

Palabras clave: cardioneuroablación, denervación parasimpática, plexos ganglionares, síncope reflejo, bloqueo AV funcional.

INTRODUCCIÓN

La cardioneuroablación (CNA) emerge como una innovadora técnica terapéutica diseñada para abordar disfunciones del sistema nervioso autónomo cardíaco, específicamente aquellas asociadas a la hiperactividad vagal.1 Este enfoque ha ganado atención debido a las limitaciones observadas en tratamientos convencionales, como el uso de marcapasos, que aunque efectivos, no están exentos de complicaciones y restricciones.2-4 La necesidad de alternativas menos invasivas y con potencial de mejorar la calidad de vida de los pacientes ha impulsado el desarrollo de la CNA como una opción viable y prometedora.2

La CNA se distingue por su capacidad para interrumpir la señal parasimpática hacia los nodos sinusal y auriculoventricular a través de la ablación de la interfaz neuromiocárdica en el endocardio y los plexos ganglionares epicárdicos.1 Este procedimiento se presenta como una alternativa a la estimulación cardíaca en casos seleccionados de síncope neuromediado o síntomas significativos causados por bradicardia sinusal extrínseca inducida vagalmente o bloqueo auriculoventricular (BAV).4,5

A pesar de los prometedores resultados iniciales en pequeñas cohortes, la CNA aún no se ha estandarizado en la práctica clínica. Esto se debe a la variabilidad en los criterios de inclusión, los métodos de identificación ganglionar y los objetivos de la ablación, lo que resalta la necesidad de establecer criterios de inclusión claros y protocolos de procedimiento uniformes.2,6,7 Esta monografía tiene como objetivo recopilar y analizar las publicaciones científicas disponibles sobre la CNA, explorando su aplicación en el manejo del síncope neuromediado y el BAV funcional. Además, busca resaltar tanto los beneficios como los desafíos asociados a su implementación. Se plantea la hipótesis de que la CNA no solo representa una alternativa eficaz, sino también una solución terapéutica segura que podría reducir la dependencia de dispositivos implantables en casos selectos y mejorar la calidad de vida de estos pacientes.

METODOLOGÍA

Se realizó una búsqueda bibliográfica exhaustiva en bases de datos electrónicas como PubMed, MEDLINE, Cochrane Library, Trip Database, Google Scholar y SciELO, incluyendo revisiones sistemáticas, estudios observacionales, ensayos clínicos aleatorizados, publicaciones científicas y guías de práctica clínica nacionales e internacionales, de los últimos cinco años.

Se emplearon términos y palabras clave del Medical Subject Headings (MeSH) relacionados con: ”autonomic nervous system”, “atrioventricular block”, “vasovagal syncope”, “reflex syncope”, “sinus bradycardia”, “vagal denervation”, ”ganglionated plexus ablation”, “cardiac ablation” y “cardioneuroablation”. Además, se utilizó la función “artículos relacionados” de PubMed y se revisaron manualmente las referencias bibliográficas de los artículos considerados relevantes.

DESARROLLO

Anatomía y fisiología del sistema nervioso autónomo cardíaco

El Sistema Nervioso Autónomo (SNA) cardíaco está compuesto por ramas simpáticas y parasimpáticas,8 como se muestra en la Figura N. 1.

El sistema nervioso simpático cardíaco eferente está constituido por al menos dos fibras largas que se dirigen desde la médula espinal hacia el corazón.1 Las fibras simpáticas preganglionares se originan en los cuerpos celulares localizados en los núcleos intermediolaterales de los primeros cinco segmentos torácicos de la médula espinal. Estas fibras realizan sinapsis con las neuronas posganglionares de la cadena simpática cervical y torácica superior de los troncos simpáticos. Sus axones viajan a través de los nervios cardíacos e inervan el nódulo sinusal (NS) y el nódulo auriculoventricular (NAV).9,10 La noradrenalina liberada por las fibras simpáticas posganglionares aumenta todas las propiedades cardíacas: automatismo, excitabilidad, conducción y contractilidad.1

Por otro lado, la respuesta parasimpática viaja caudalmente desde el tronco del encéfalo, específicamente desde el núcleo motor dorsal y el núcleo ambiguo, a través de los nervios vagos. Sus impulsos se conectan con las células posganglionares, cuyas fibras son cortas, ya que sus cuerpos celulares están localizados en la pared auricular o en los ganglios paracardiacos.1,8,9 Estas fibras inervan el NS, el NAV, las raíces de las venas cavas, las raíces de las venas pulmonares (VP) y el miocardio auricular y ventricular.1,8

Las fibras parasimpáticas postsinápticas liberan acetilcolina, que se une a los receptores muscarínicos, reduciendo el automatismo, la excitabilidad y la conductividad.1,9 La disminución de la contractilidad es menor debido al pequeño número de fibras vagales parasimpáticas en los ventrículos.1

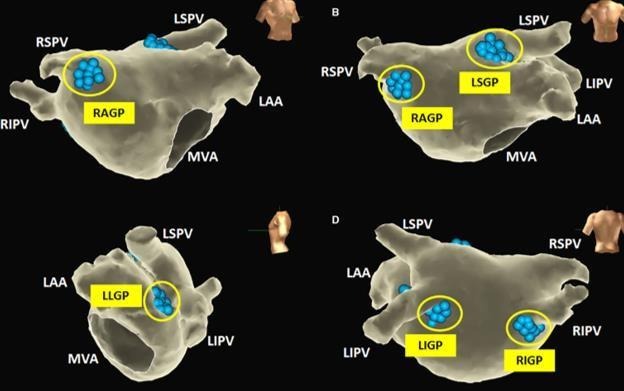

Los ganglios cardíacos intrínsecos son grupos de somas neuronales cuyas terminaciones axonales se entrelazan con los miocitos adyacentes, integrándose con ellos y completando así el brazo eferente de la respuesta parasimpática.11 Estos ganglios se organizan en áreas anatómicamente bien definidas para formar plexos ganglionares (PG), ubicados dentro de las almohadillas de grasa epicárdica.10 Según la nomenclatura de Armour et al. utilizada frecuentemente para describir la distribución de los PG en estudios experimentales y clínicos, se han identificado cinco PG auriculares, que contienen la mayoría de los ganglios cardíacos intrínsecos. Estos ganglios han sido nombrados de acuerdo a sus ubicaciones anatómicas10 (Figura N. 2).

- El PG superior (anterior) de la aurícula derecha (AD) se localiza en la superficie anterosuperior de la aurícula izquierda (AI), alrededor del ostium de la vena pulmonar (VP) superior derecha y en la superficie superolateral de la AD, justo por debajo de la unión de la vena cava superior.

- El PG inferior (posterior) de la AD se encuentra junto al surco interauricular, cerca del ostium de la VP inferior derecha.

- El PG superior de la AI está situado en la superficie anterosuperior de la AI, próximo al ostium de la VP superior izquierda.

- El PG inferior (posterolateral) de la AI se localiza en la superficie inferolateral de la AI, cerca del ostium de la VP inferior izquierda.

- El PG posteromedial de la AI se ubica en la superficie posteromedial de la AI, alrededor del ostium del seno coronario.10

Dependiendo de su localización, se observan respuestas predominantes relacionadas con el NS (plexos “derechos”) o el NAV (plexos “izquierdos”). La lesión controlada de estos plexos mediante radiofrecuencia, conocida como neuromodulación cardíaca o CNA, ha suscitado un gran interés en el tratamiento de trastornos del ritmo asociados con la desregulación de la respuesta vagal (RV).12

Si bien el daño a los somas neuronales es permanente, la regeneración axonal y la reinervación del órgano diana son posibles en el sistema nervioso periférico.13 Por lo tanto, la CNA a través de un abordaje endocárdico busca afectar a las neuronas localizadas dentro de los ganglios parasimpáticos epicárdicos, en lugar de los nervios postganglionares, reduciendo así la posibilidad de reinervación y evitando el daño de la aferencia simpática y sensorial.1

Además de los PG, estudios anatómicos han revelado que la vena o ligamento de Marshall contiene fibras nerviosas colinérgicas que inervan las estructuras circundantes de la AI, incluyendo las VP, la orejuela auricular izquierda, el seno coronario y la almohadilla grasa auricular izquierda posterior. La ablación de esta estructura disminuyó significativamente el acortamiento del período refractario efectivo en sitios distantes, como las VP y la orejuela auricular izquierda, en respuesta a la estimulación vagal, convirtiéndose así en un objetivo clave durante la CNA.12-14

Indicaciones de cardioneuroablación

El SNA desempeña un papel fundamental en la modulación de la electrofisiología cardíaca y la arritmogénesis.15 El aumento de la actividad vagal y la disminución del impulso simpático, ya sea de forma transitoria o permanente, pueden dar lugar a diversas patologías, como la disfunción del nódulo sinusal (DNS), el BAV funcional y el síncope reflejo, ya sea cardioinhibitorio o mixto.1,16 En 2005, Pachón et al. propusieron la CNA como una nueva estrategia destinada a producir una denervación parasimpática suficiente para el control clínico de estas afecciones.1

Síncope reflejo o neuromediado

El síncope reflejo o síncope neuromediado, es la causa principal de pérdida transitoria de la conciencia, con una prevalencia en la población general del 22%.1 Su incidencia sigue un patrón bimodal, con picos durante la adolescencia y la tercera edad. Las mujeres jóvenes tienen aproximadamente el doble de riesgo de experimentarlo a lo largo de su vida (50%) en comparación con los hombres (25%).16,17 Aunque de naturaleza benigna y sin impacto en la mortalidad, los episodios sincopales recurrentes e impredecibles pueden aumentar la morbilidad y deteriorar la calidad de vida.18

Esta entidad incluye varios trastornos que comparten una fisiopatología común, caracterizada por una disfunción transitoria de los mecanismos autónomos cardiovasculares, responsables de mantener la presión arterial y la frecuencia cardíaca necesarias para asegurar una perfusión cerebral adecuada. Ante un desencadenante potencial, se pueden observar tres respuestas bien definidas: una respuesta vasodepresora, debido a una activación simpática insuficiente que se manifiesta como hipotensión significativa sin bradicardia; una respuesta cardioinhibitoria, provocada por un aumento de la actividad vagal que se presenta como bradicardia persistente o pausas prolongadas sin hipotensión significativa; y una respuesta mixta, caracterizada por la presencia simultánea de bradicardia e hipotensión.18-20

Estas respuestas fueron documentadas de manera detallada durante la realización del tilt test (TT), observándose que diversos factores, como la edad, influyen en el predominio de una u otra manifestación. Un estudio que incluyó 5.236 TT realizados en pacientes de tres unidades de síncope europeas evidenció distintos tipos de reacciones entre las pruebas positivas. Las manifestaciones cardioinhibitorias, más comunes en pacientes jóvenes, representaron el 16.5% de los casos, pero su prevalencia disminuyó significativamente a partir de los 50 años. Por otro lado, las vasodepresoras constituyeron el 24.4% de las pruebas positivas, siendo más frecuentes en el grupo de edad de 50 a 59 años. Finalmente, las respuestas mixtas fueron las más comunes, representando el 59.1% de los casos positivos, aunque su frecuencia disminuyó ligeramente con el aumento de la edad.21

Además de su clasificación fisiopatológica como vasodepresor, cardioinhibitorio y mixto, el síncope neuromediado también puede clasificarse atendiendo a su mecanismo desencadenante en las siguientes categorías: síncope vasovagal (SVV), situacional, síndrome del seno carotídeo y formas atípicas, esta última caracterizada por la ausencia de pródromos o desencadenantes aparentes.18,19

El tratamiento del síncope reflejo continúa siendo un desafío (Figura N.3). Aunque las medidas de educación y modificación del estilo de vida no han sido evaluadas en estudios aleatorizados, las guías actuales las consideran la primera línea de intervención, ya que han demostrado reducir el número de episodios.18,19 Sin embargo, las formas graves, que se asocian con recurrencias frecuentes, síntomas incapacitantes y ausencia de pródromos, exponen a los pacientes a traumatismos y eventos durante actividades de alto riesgo, por lo que requieren una terapia más agresiva. Los tratamientos no farmacológicos, como el aumento en la ingesta de líquidos y sal, así como las maniobras de contrapresión y el entrenamiento con basculación, han resultado de escasa utilidad en este grupo, observándose una recurrencia de hasta el 61%.22 En cuanto al tratamiento farmacológico, la fludrocortisona y la midodrina se han utilizado históricamente para el síncope de tipo vasopresor. No obstante, las pautas actuales proporcionan recomendaciones débiles para su uso, basándose en datos de estudios que han empleado métodos heterogéneos y han arrojado resultados inconsistentes.18,19,23,24

En el síncope cardioinhibitorio, donde la bradicardia o asistolia es el mecanismo predominante, la estimulación cardíaca se considera una alternativa terapéutica para casos muy seleccionados. De acuerdo a las guías, esta opción está dirigida a pacientes de 40 años o más, especialmente aquellos mayores de 60, que experimentan formas severas de síncope reflejo.18 El estudio ISSUE-3, un ensayo clínico doble ciego, aleatorizado y controlado con placebo llevado a cabo en 2012, incluyó a 77 pacientes mayores de 40 años diagnosticados con síncope neuromediado de alto riesgo, en los cuales, un detector de eventos implantable registró asistolia de al menos 3 segundos durante el síncope, o de al menos 6 segundos sin síncope. A todos los pacientes se les implantó un marcapasos y fueron asignados aleatoriamente a uno de dos grupos: el primero con estimulación bicameral como respuesta a la caída de la frecuencia y el segundo, de solo detección. Tras dos años de seguimiento, la tasa estimada de recurrencia del síncope fue del 57% en el grupo control y del 25 % en el grupo con marcapasos activado (log-rank test, p= 0,039). El riesgo de recurrencia se redujo en un 57%.5

La guía de síncope de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) publicada en 201818 recomienda la estimulación cardíaca para reducir la recurrencia del síncope en los siguientes casos:

- Pacientes mayores de 40 años con pausas asistólicas documentadas mayores de 3 segundos, o pausas asintomáticas mayores de 6 segundos, debido a paro sinusal, BAV o una combinación de ambos (Clase IIa, Nivel de evidencia B).

- Pacientes mayores de 40 años con síndrome cardioinhibitorio del seno carotídeo que experimentan episodios recurrentes e impredecibles (Clase IIa, Nivel de evidencia B).

- Pacientes mayores de 40 años con respuesta asistólica inducida en el TT y que sufren síncopes recurrentes, frecuentes e impredecibles (Clase IIb, Nivel de evidencia B).

Posteriormente en 2021 el estudio BioSync aleatorizó a pacientes de 40 años o más que habían presentado síncope reflejo grave en el último año y un síncope asistólico inducido por TT, a recibir un marcapasos bicameral activo (63 pacientes) o inactivo (64 pacientes). Durante un seguimiento de 11.2 meses, se observó una recurrencia del síncope en el 16% de los pacientes con estimulación activa, en comparación con el 53% del grupo control (p= 0,00005), lo que representa una reducción del riesgo relativo del 77%.26 Otros estudios sobre implante de marcapasos en el síncope neuromediado se resumen en la Tabla 1.

A raíz de estos estudios, la guía europea sobre estimulación cardiaca y terapia de resincronización de 2021,27 subió el nivel de recomendación para el implante de marcapasos para reducir el síncope recurrente, asignándole una recomendación de clase 1, nivel de evidencia A. Esta recomendación aplica a los siguientes casos:

- Pacientes mayores de 40 años con síncope recurrente, impredecible y grave que tengan: pausas asistólicas sintomáticas documentadas espontáneas > 3 segundos o pausas asintomáticas > 6 segundos por paro sinusal o BAV o síndrome del seno carotídeo cardioinhibitorio o síncope asistólico durante el TT (Clase I, Nivel de evidencia A).

No obstante, para los pacientes más jóvenes, aún no se han establecido recomendaciones claras. El implante de un marcapasos permanente en personas menores de 40 años con corazones saludables representa una decisión compleja. En este contexto, la CNA ha emergido como una opción terapéutica; sin embargo, la guía de síncope de 2018 de la ESC y la guía de 2017 de la Asociación Americana del Corazón (AHA en sus siglas en inglés), el Colegio Americano de Cardiología (ACC en sus siglas en inglés) y la Sociedad del Ritmo Cardíaco (HRS en sus siglas en inglés) indican que esta intervención carece de suficiente evidencia para su implementación.18,22

A pesar del número limitado de estudios publicados, la mayoría de ellos observacionales y a pequeña escala, la ablación de los PG ha sido considerada en los últimos años como una potencial alternativa al implante de marcapasos. Esto plantea la interrogante de cuáles pacientes son candidatos idóneos para este procedimiento, destacando la necesidad de criterios claros para seleccionar a la población más adecuada para la CNA.20

El primer estudio randomizado llevado a cabo en 2023,2 incluyó a 48 pacientes diagnosticados con SVV cardioinhibitorio o mixto, con una edad promedio de 38 ± 10 años. Para la selección de los participantes, se establecieron criterios de inclusión específicos:

- Haber experimentado al menos un episodio sincopal documentado en los 12 meses previos, presentar al menos un episodio sincopal que provocara lesión y tener un mínimo de dos eventos presincopales en el mismo periodo.

- Presentar al menos 3 segundos de asistolia debido a un paro sinusal o BAV acompañado de síncope o bradicardia inferior a 40 lpm, también con síncope o presíncope, durante el TT.

- Tener una prueba de atropina positiva, definida como un aumento del 25% en la frecuencia cardiaca sinusal.

Se excluyeron del estudio aquellos pacientes que presentaban otras posibles causas de síncope, así como quienes tenían antecedentes de accidente cerebrovascular, cirugía cardíaca o contraindicaciones para la ablación.2

Los pacientes eran altamente sintomáticos, habiendo experimentado un total de 10 ± 9 episodios sincopales (con un rango de 1 a 40) antes de la realización del estudio, y un promedio de 3 ± 2 episodios en el año previo a la ablación. Además, su calidad de vida estaba significativamente afectada, alcanzando una media de 30-31 puntos en el Cuestionario de Impacto del Síncope en la Calidad de Vida de la Universidad de Calgary.2

La declaración científica sobre CNA para el tratamiento del síncope reflejo y las bradicardias funcionales, emitida por varias sociedades del ritmo cardíaco en 2024, subraya la falta de recomendaciones definitivas debido a la evidencia limitada proveniente principalmente de estudios observacionales. Sin embargo, resalta su utilidad en situaciones específicas, especialmente en pacientes jóvenes que padecen síncope cardioinhibitorio grave, recurrente e impredecible refractario a terapias convencionales no invasivas, en quienes se ha documentado, pausas sintomáticas mayores de 3 segundos o pausas asintomáticas superiores a 6 segundos relacionadas con paro sinusal o BAV, o síncope asistólico de 3 segundos o más durante el TT.28

No obstante, no se definió con precisión el rango etario considerado como “jóvenes”. El estudio multicéntrico ELEGANCE abordó esta interrogante al incluir 60 pacientes con SVV o BAV funcional, distribuidos en tres grupos: pacientes jóvenes (18–40 años), de mediana edad (41–60 años) y mayores (>60 años). Los resultados evidenciaron que el 88% de los pacientes permanecieron libres de síntomas tras una mediana de seguimiento de 8 meses, sin diferencias significativas entre los grupos de edad. Sin embargo, los casos de recurrencia de síncope se observaron exclusivamente en pacientes mayores de 40 años, aunque el 85% continuaron asintomáticos durante el seguimiento. A pesar de las limitaciones, entre ellas el pequeño número de pacientes altamente seleccionados, el estudio concluye que la CNA es un tratamiento viable para el síncope reflejo y la bradiarritmia funcional en pacientes de cualquier edad.

La selección de los pacientes es fundamental para el éxito de la CNA, aunque no existe una razón de peso para restringir su uso a pacientes menores de 40 años, se requieren estudios controlados con un mayor número de pacientes que justifiquen su uso en otros rangos etarios.29

Bloqueo auriculoventricular extrínseco no relacionado con el síncope

El BAV funcional es un trastorno caracterizado por episodios paroxísticos de BAV, precedidos por una desaceleración gradual de la frecuencia sinusal debido a un aumento de la actividad parasimpática. El estímulo vagal deprime tanto la función del NS como la conducción a través del NAV, sin afectar la velocidad de conducción del sistema His-Purkinje. Estudios electrofisiológicos que replicaron esta condición han identificado que el bloqueo se localiza dentro del NAV, esto permite la aparición de diversos tipos de BAV, como el bloqueo pseudo- Mobitz II y el BAV completo. Cabe destacar que, en este tipo de bloqueo, no se presentan alteraciones intrínsecas en el sistema de conducción.30,31

Actualmente, no existen datos disponibles sobre la prevalencia del BAV de segundo o tercer grado mediado vagalmente. Debido a su escaso reconocimiento clínico y su naturaleza impredecible, es probable que su incidencia esté subestimada en la literatura científica.26 Aunque se considera una condición relativamente benigna, los pacientes con BAV funcional, particularmente aquellos con bloqueos de alto grado o completos, pueden experimentar síntomas incluso en ausencia de síncope. Los estudios señalan que estos pacientes pueden sufrir fatiga, irritabilidad, dificultad para concentrarse, falta de interés, olvidos y mareos, lo que afecta negativamente su calidad de vida. No obstante, puede resultar complicado establecer una relación causal entre estos síntomas y BAV.5,28

La naturaleza funcional del BAV puede sospecharse debido a su carácter intermitente, aunque en algunos casos de BAV permanente, un tono vagal elevado podría ser la única causa subyacente.32 Por esta razón, se considera esencial realizar una monitorización prolongada del electrocardiograma, evaluar la respuesta a la atropina y al ejercicio, y llevar a cabo un estudio electrofisiológico detallado. A pesar de estas evaluaciones, determinar el mecanismo del BAV suele ser complejo, y la mayoría de los pacientes termina recibiendo estimulación cardíaca permanente.31

La guía de 2018 de la AHA sobre la evaluación y tratamiento de pacientes con bradicardia y retraso en la conducción cardíaca establece que no se debe realizar estimulación permanente en pacientes asintomáticos con BAV mediado por el vago (Clase III). Sin embargo, para pacientes sintomáticos, no se ofrece una recomendación específica, aunque podría justificarse algún tipo de tratamiento.33

La CNA se presenta como una alternativa viable, especialmente en pacientes jóvenes con BAV funcional sintomático, ya que tiene el potencial de eliminar la necesidad de estimulación permanente. Esto permite evitar complicaciones relacionadas con el uso de marcapasos, tales como miocardiopatía inducida por estimulación, trombosis vasculares, fallos en los cables o infecciones asociadas al dispositivo.3

El registro multicéntrico PIRECNA,5 publicado en 2024, tuvo como objetivo evaluar los resultados de la CNA en el tratamiento del BAV suprahisiano. Este estudio incluyó a 130 pacientes (57% mujeres, edad media: 34 años) con síntomas asociados a BAV diurno, paroxístico o permanente, que presentaban alguno de los siguientes: BAV de segundo grado tipo Mobitz I, BAV 2:1, BAV avanzado (definido como la ausencia de conducción de dos o más ondas P consecutivas) o BAV de tercer grado. Todos los casos seleccionados debían presentar un origen atribuible a hiperactividad vagal.

La correlación entre los síntomas y el BAV fue evaluada mediante monitoreo electrocardiográfico continuo, ya que en el 90 % de los casos la bradicardia era de carácter paroxístico. Es importante señalar que todos los pacientes, excepto cinco, presentaban antecedentes de síncope. Además de los criterios de inclusión previamente descritos, se tomó en cuenta la respuesta positiva al test de atropina, definida como: 1) recuperación de la conducción 1:1 o conversión de un bloqueo de segundo o tercer grado a un BAV de primer grado en casos de BAV persistente; y 2) reducción de al menos un 25 % en el intervalo PR o la ausencia de su prolongación con un aumento de la frecuencia cardíaca en casos de BAV paroxístico.

El seguimiento promedio de los pacientes se realizó durante 300 días, utilizando monitoreo Holter con una duración de 24 a 72 horas. El objetivo principal fue evaluar la ausencia de síncope y la eliminación del BAV diurno, objetivos que se alcanzaron en el 87% de los pacientes a los 180 días y en el 77 % a los 360 días. No se reportaron complicaciones relacionadas con el procedimiento en ningún caso.

Los autores subrayan la importancia de establecer una correlación clara entre el trastorno de conducción y su origen vagal, evaluando elementos como bradicardia sinusal asociada al BAV, enlentecimiento previo de la frecuencia cardíaca, incremento del intervalo PR antes del bloqueo y su mejoría tras la administración de atropina. Asimismo, es esencial confirmar que los síntomas sean limitantes y estén claramente relacionados con la arritmia.5

Hasta la fecha, no se han llevado a cabo ensayos controlados en pacientes con bradicardia sinusal y/o BAV paroxístico que no esté asociado con síncope. La evidencia disponible es limitada y se basa exclusivamente en estudios observacionales pequeños y reportes de casos en poblaciones heterogéneas, que a menudo incluyen pacientes con síncope. Esto dificulta la interpretación de los resultados, aunque se ha señalado una posible mejoría en la función sinusal y la conducción auriculoventricular tras la CNA.28

La declaración científica emitida en 2024 por varias sociedades de ritmo cardíaco (EHRA, HRS, APHRS y LAHRS) sobre CNA para el tratamiento del síncope reflejo y las bradicardias funcionales concluye que, hasta que se realicen ensayos clínicos aleatorizados específicos en este grupo de pacientes, los procedimientos de CNA deben restringirse exclusivamente a contextos de investigación y a aquellos pacientes participantes en ensayos clínicos controlados.28

Pruebas diagnósticas para la selección de candidatos a cardioneuroablación

En el síncope reflejo, la identificación de bradicardia o asistolia durante un episodio sincopal no descarta la posibilidad de que un reflejo hipotensor, previo o simultáneo, desempeñe un papel importante. De igual manera, aunque se reconozca un mecanismo hipotensor, es crucial investigar la presencia de un reflejo cardioinhibitorio asociado. Por esta razón, en pacientes con episodios sincopales impredecibles, recurrentes o traumáticos, es fundamental realizar pruebas específicas para determinar si la cardioinhibición es el mecanismo predominante. Este análisis es esencial antes de considerar la implementación de la CNA como opción terapéutica.34,35

Con este propósito, se desarrolló el denominado “método de dos pasos”, (Figura N. 4). En la primera etapa, se llevan a cabo pruebas de función autónoma cardiovascular y en la segunda, se realiza una monitorización prolongada del electrocardiograma. Este enfoque facilita la identificación del mecanismo hemodinámico predominante del síncope reflejo, ya sea el fenotipo hipotensor o cardioinhibitorio (bradicárdico o asistólico).35

Entre las pruebas de función autónoma cardiovascular se incluyen la maniobra de Valsalva, las pruebas de respiración profunda y bipedestación, el masaje del seno carotídeo y el TT entre otras. Según la literatura publicada, el TT con monitorización hemodinámica latido a latido, es la prueba más utilizada para la selección de candidatos para CNA.18,36

A pesar de que se había afirmado que la vasodilatación era el mecanismo principal del síncope, la incorporación de la monitorización hemodinámica continua en el contexto del TT ha proporcionado una mayor comprensión sobre la importancia de la cardioinhibición en la génesis de este tipo de eventos. Este enfoque ha permitido identificar la interacción entre los mecanismos vasodilatadores y cardioinhibidores, contribuyendo a una visión más integral del síncope.37

Durante la prueba, tras la inclinación hacia arriba, se observa una fase vasodepresora inicial, caracterizada por una disminución lenta y gradual de la presión arterial. Esto se debe a una reducción del retorno venoso provocada por la acumulación de sangre en el abdomen y los miembros inferiores, así como a una inhibición mediada por el sistema simpático. En esta etapa, la frecuencia cardíaca experimenta un leve aumento, lo que indica la activación de los mecanismos barorreflejos compensatorios frente al estrés ortostático. Posteriormente, la frecuencia cardíaca comienza a disminuir, señalando el inicio de la cardioinhibición mediada por el nervio vago. Este proceso provoca una aceleración en la caída de la presión arterial sistémica, a causa de una disminución pronunciada del gasto cardíaco, lo que resulta en hipoperfusión cerebral y pérdida de conciencia.35,38

Si bien el desencadenante de la cardioinhibición continúa siendo desconocido, se sugiere que la desaceleración de la frecuencia cardíaca y la asistolia observadas en el síncope reflejo se deben a la estimulación colinérgica de los receptores muscarínicos M2, tanto en el NS como en el NAV.39 Es fundamental considerar que durante el síncope reflejo siempre se presenta algún grado de bradicardia, ya que esta condición indica la activación de la fase vagal del reflejo.35,38

El síncope puede categorizarse utilizando la clasificación modificada del Estudio Internacional del Síncope Vasovagal (VASIS),40 en base a las respuestas hemodinámicas obtenidas durante la prueba de TT. Las categorías son las siguientes:

- Mixto (VASIS I): se presenta una disminución de la frecuencia cardíaca mayor al 10%, con una frecuencia cardíaca mínima superior a 40 lpm o inferior a 40 lpm durante menos de 10 segundos. Puede o no haber asistolia, la cual será menor a 3 segundos. En este caso, la presión arterial desciende antes que la frecuencia cardíaca.

- Cardioinhibitorio sin asistolia (VASIS IIa): la frecuencia cardíaca mínima es inferior a 40 lpm durante más de 10 segundos, sin que se registre la presencia de asistolia. De manera similar al tipo mixto, la presión arterial cae antes que la frecuencia cardíaca.

- Cardioinhibitorio con asistolia (VASIS IIb): se presenta asistolia con una duración mayor a 3 segundos. En esta categoría, la frecuencia cardíaca puede coincidir con la caída de la presión arterial o precederla.

- Vasodepresor (VASIS III): en este caso, se identifica una disminución de la frecuencia cardíaca inferior al 10% respecto a la frecuencia cardíaca máxima.

En la prueba de TT, un resultado positivo con relevancia específica para la CNA se define como la presencia de una respuesta asistólica que se prolongue por más de tres segundos. Dicha respuesta puede aparecer de forma abrupta o estar precedida por una desaceleración progresiva de la frecuencia cardíaca, característica del tipo cardioinhibitorio con asistolia, clasificado como VASIS IIb.39

Sin embargo, la revisión de la literatura respalda que la eficacia clínica de la CNA no se limita exclusivamente a pacientes con una respuesta cardioinhibitoria previamente demostrada,1,41,42 sino que también se extiende a aquellos con respuestas mixtas43,44 e incluso a pacientes con respuestas vasodepresoras aisladas.44 Hu et al. investigaron la efectividad de la CNA en el síncope reflejo vasodepresor, demostrando que es posible obtener una respuesta favorable. Este posible beneficio se asocia con la denervación de los PG, lo que inhibe la transmisión de impulsos desde mecanorreceptores y quimiorreceptores hasta el centro vasomotor medular, bloqueando así la activación del reflejo hipotensor. No obstante, la generalización de estos hallazgos se encuentra limitada debido al tamaño reducido de la muestra evaluada en el estudio. Actualmente, no existe una indicación clara que respalde la realización de la CNA en casos de síncope reflejo con predominio vasodepresor; sin embargo, es fundamental abordar esta cuestión mediante estudios controlados y aleatorizados que permitan valorar con mayor precisión su posible beneficio clínico.44

Aunque el TT ha recibido críticas por su baja sensibilidad, su especificidad variable y su limitada reproducibilidad, sigue siendo una herramienta diagnóstica valiosa para identificar pacientes idóneos para la CNA. Además, ha mostrado resultados prometedores en el seguimiento a largo plazo para evaluar el éxito de la intervención.29,45

Otra prueba útil en este contexto es el masaje del seno carotídeo. Este procedimiento, sencillo y económico, permite identificar los mecanismos subyacentes del síncope reflejo, especialmente en aquellos con hipersensibilidad del seno carotídeo. La respuesta vasopresora en esta prueba se define por una caída de la presión arterial sistólica de más de 50 mmHg o una disminución por debajo de 85 mmHg, sin presencia de asistolia. Por su parte, la respuesta cardioinhibitoria se caracteriza por asistolia mayor a tres segundos, mientras que la forma mixta se diagnostica cuando la hipotensión persiste tras la asistolia. Su especificidad aumenta si se logra reproducir un síncope espontáneo durante su realización.18,35

Por otro lado, técnicas como la respiración profunda y la maniobra de Valsalva son útiles para descartar pacientes cuya causa del síncope esté relacionada con hipotensión ortostática de origen neurológico.18 Finalmente, se destaca la importancia de la monitorización ambulatoria de la presión arterial durante 24 horas. Este método permite identificar el “fenotipo de presión arterial baja”, así como la predisposición hipotensora en pacientes con síncope reflejo. Reconocer esta condición podría promover un enfoque terapéutico alternativo orientado hacia la regulación de la presión arterial.28

Una vez completada la primera etapa de valoración de la función autónoma cardiovascular, y en los casos en que los resultados sean negativos o no concluyentes, se recomienda la monitorización electrocardiográfica continua, siempre que el paciente cumpla con los criterios generales para la intervención. Estos criterios incluyen la presencia de un síncope reflejo de alto riesgo y el fracaso del tratamiento propuesto por las guías de práctica clínica. Sin embargo, dicha monitorización a menudo debe extenderse por períodos prolongados, lo que puede retrasar el inicio del tratamiento y exponer a los pacientes a un mayor riesgo de recurrencias. Por este motivo, se ha propuesto el uso de registradores de eventos implantables como una alternativa eficaz.35 Los pacientes que presenten eventos asistólicos calificarán como candidatos para una posible ablación de los PG, mientras que la bradicardia no asistólica continúa siendo un tema sujeto a debate.28

Diversos estudios han demostrado que el registrador de eventos implantable es una herramienta eficaz para determinar la etiología del síncope. En un estudio prospectivo de 60 pacientes con síncope de origen desconocido, el dispositivo diagnosticó el origen del síncope en el 55% de los pacientes, en comparación con el 19% de rendimiento diagnóstico mediante pruebas convencionales como Holter, TT y el estudio electrofisiológico.46 En el estudio ISSUE 1, se implantó un registrador de eventos implantable a 111 pacientes con síncope. Ochenta y dos pacientes tuvieron un TT negativo y 29 positivo. En el grupo con TT negativo, 11 pacientes experimentaron pausas sinusales prolongadas definidas como >3 segundos, principalmente por paro sinusal. En casi todos los casos, las pausas fueron precedidas de bradicardia sinusal progresiva, lo que sugiere la etiología cardioinhibitoria del síncope.47

En el caso de pacientes con BAV paroxístico sintomático no asociado a síncope, estos dispositivos han demostrado ser útiles tanto para la detección de episodios de bloqueo como para correlacionar los síntomas con la arritmia. Esto los convierte en una alternativa valiosa para la evaluación de estos pacientes antes de considerar la neuroablación como una opción terapéutica.12

Papel de la atropina en la selección de pacientes

La atropina es un antagonista competitivo de la acetilcolina y otros agonistas muscarínicos, ampliamente conocido por su efecto vagolítico. Este fármaco actúa acelerando la automaticidad del NS y de los miocitos auriculares, además de incrementar la velocidad de conducción auriculoventricular.12 Su acción parasimpaticolítica es eficaz en el tratamiento de la bradicardia causada por un aumento repentino del tono vagal eferente durante un reflejo vasovagal. Esta propiedad farmacológica respalda su uso como herramienta para identificar a los pacientes que podrían beneficiarse de la CNA, ya que, teóricamente, la ablación de los PG debería replicar los efectos sinoauriculares y auriculoventriculares de la atropina.12,45

En pacientes con síncope reflejo de alto riesgo, identificados como posibles candidatos para neuromodulación, la literatura recomienda evaluar la respuesta a la atropina al menos 24 horas antes del procedimiento. Este enfoque permite seleccionar a aquellos pacientes en quienes se anticipa un resultado favorable tras la ablación.4 La prueba consiste en la administración de un bolo intravenoso de atropina (0,04 mg/kg, con un máximo de 3 mg), acompañado de un registro electrocardiográfico continuo durante 30 minutos. Se considera un resultado positivo si, en los primeros 20 minutos posteriores a la infusión, se observa un incremento de la frecuencia sinusal igual o superior al 25%, o si esta alcanza un valor igual o mayor a 90 latidos por minuto.4

Además, el test de atropina puede ser útil para diferenciar entre un BAV intrínseco, asociado a trastornos degenerativos, y un BAV funcional provocado por hiperactividad vagal. Para ello, se emplean los parámetros descritos en el estudio PIRECNA, previamente mencionados5.

Procedimientos y técnicas en cardioneuroablación

Métodos para la de identificación de plexos ganglionares

Existen tres abordajes principales para la identificación de los PG: el guiado por anatomía, el guiado por mapeo espectral, que requiere un navegador tridimensional, o el guiado por fraccionamiento de electrogramas en caso de no contar con el anterior. Además, se encuentra el guiado por estimulación de alta frecuencia (HFS, por sus siglas en inglés). Independientemente de la técnica empleada, el objetivo final de la ablación es eliminar la RV en cada uno de los sitios identificados mediante cualquiera de estos métodos.36

Abordaje guiado por mapeo espectral o fraccionamiento

El abordaje guiado por electrogramas permite identificar patrones de fraccionamiento en los potenciales auriculares, diferenciando áreas de conducción lenta del miocardio donde se encontrarían los PG.48

El estudio de Pachón et al. profundizó en esta técnica al analizar el espectro de los potenciales endocárdicos, identificando dos tipos de miocardio auricular con características distintivas: miocardio compacto y miocardio fibrilar. El miocardio compacto se caracteriza por un espectro homogéneo, con una frecuencia principal cercana a los 40 Hz y una conducción uniforme, debido a la alta conectividad entre las células. Por otro lado, el miocardio fibrilar, compuesto por haces celulares que actúan como filamentos individuales, presenta un espectro heterogéneo y segmentado, con fracciones que alcanzan frecuencias superiores a 100 Hz, (Figura N. 5). El estudio también demostró que el entrelazamiento entre las fibras nerviosas parasimpáticas y las células miocárdicas altera la conducción, transformando el patrón compacto en fibrilar. Este espectro fibrilar se localiza principalmente en áreas como el NS, el NAV y las regiones cercanas a los ganglios parasimpáticos.1,4

En ausencia de cardiopatía, las entradas endocárdicas distales de los ganglios parasimpáticos muestran electrogramas auriculares altamente fraccionados, a diferencia del miocardio auricular circundante, que presenta electrogramas no fraccionados o con menor grado de fraccionamiento. El análisis del fraccionamiento ya sea a través de técnicas espectrales o mediante un examen visual detallado, permite localizar con precisión las áreas objetivo para la ablación. Basándose en este enfoque, el equipo de Pachón realizó en 2005 las primeras ablaciones de PG, marcando un avance significativo en el desarrollo de la CNA. 1,48

Otro investigador que realizó importantes aportes en la identificación de los PG fue Nicolás Lellouche, quien en 2007 logró establecer una correlación entre la morfología del electrograma y la respuesta parasimpática durante la ablación. En su estudio, los electrogramas fueron clasificados en función de su amplitud y del número de deflexiones, identificándose tres tipos principales: los electrogramas auriculares normales, caracterizados por menos de cuatro deflexiones; los electrogramas fraccionados de baja amplitud, definidos por una amplitud inferior a 0,7 mV y con cuatro o más deflexiones; y los electrogramas fraccionados de alta amplitud, que presentaban una amplitud igual o superior a 0,7 mV y cuatro o más deflexiones. El hallazgo más relevante de este trabajo fue la asociación entre los electrogramas fraccionados de alta amplitud y la RV inducida por la ablación, lo que sugiere que estos corresponden a sitios probables de PG. Además, las características de predicción de este enfoque mostraron una sensibilidad del 72% y una especificidad del 91%, lo que refuerza su utilidad en la identificación de áreas objetivo durante el procedimiento.49

En 2019, Aksu et al. publicaron un estudio transversal en el que participaron 20 pacientes, con el objetivo de evaluar la eficacia de la CNA guiada mediante mapeo electroanatómico en comparación con un enfoque combinado de HFS y análisis espectral. Para ello, las aurículas como el seno coronario se dividieron en siete segmentos anatómicos, con el fin de categorizar la distribución de los PG en las zonas de ablación. Los resultados indicaron que, en comparación con el enfoque combinado, la CNA guiada por mapeo electroanatómico se asoció con procedimientos más breves y menores tiempos de fluoroscopia (p < 0,001). El número promedio de puntos de ablación por segmento anatómico fue similar en ambos grupos. Además, los síntomas prodrómicos mostraron una disminución significativa y comparable tras la intervención en ambos enfoques. La mediana de supervivencia libre de eventos también fue similar entre los grupos (p= 0,87). Al final del seguimiento, que tuvo una duración de seis meses, no se reportaron nuevos episodios sincopales en ninguno de los pacientes.48

El análisis de los electrogramas fraccionados, aunque útil, presenta limitaciones tanto en su especificidad como en su sensibilidad. La especificidad puede verse afectada debido a que los electrogramas fraccionados no siempre corresponden exclusivamente a los PG, sino que también pueden reflejar la presencia de fibrosis auricular o tejido adiposo infiltrado en el miocardio auricular.50 Por otro lado, la sensibilidad puede ser limitada, ya que es posible realizar aplicaciones exitosas de radiofrecuencia que logren una denervación vagal completa, confirmada mediante estimulación vagal extracardiaca, incluso en áreas donde no se identifican electrogramas fraccionados.1

Abordaje guiado por estimulación de alta frecuencia

La HFS es una técnica utilizada para identificar los PG funcionales a través de la observación de respuestas autonómicas específicas. El procedimiento consiste en la aplicación de impulsos eléctricos rápidos con una frecuencia de 20 Hz, una amplitud de hasta 20 V y una duración de pulso de 4-5 ms. Cabe destacar que estos parámetros no están estandarizados y pueden variar según los equipos de trabajo. Los impulsos se aplican en los sitios anatómicamente identificados como posibles ganglios parasimpáticos. La confirmación de un PG funcional se realiza mediante la observación de una RV positiva, que se manifiesta como asistolia ventricular transitoria, BAV o un incremento del 50 % en el intervalo RR medio.36

Scanavacca et al. en el año 2009 fueron los primeros en emplear HFS para localizar los PG en una paciente de 15 años con episodios recurrentes de SVV. Tras la ablación, la paciente permaneció asintomática durante un período de 9 meses. Sin embargo, aunque la prueba de TT continuó siendo negativa, el seguimiento a largo plazo reveló una recuperación parcial de los parámetros autonómicos. Este estudio evidenció que la denervación vagal, realizada mediante ablación con catéter en áreas seleccionadas del tabique interauricular, puede atenuar la actividad parasimpática y reducir los síntomas del síncope.52

Posteriormente, Wei Sun confirmó la viabilidad y eficacia de la CNA guiada por HFS en una serie de casos. El procedimiento se llevó a cabo en 57 pacientes con SVV, y durante un seguimiento promedio de 36 meses, 52 pacientes (91,2 %) permanecieron libres de síncope. Los resultados no mostraron diferencias significativas entre el abordaje guiado por HFS y el abordaje anatómico, tanto en la resolución del síncope (100 % frente a 89,4 %, p = 0,348) como en la recurrencia de pródromos (50 % frente a 76,6 %, p = 0,167).42

Es importante señalar que la RV obtenida mediante esta técnica no es completamente sensible ni específica para localizar los PG, ya que la HFS puede estimular no solo los PG, sino también los nervios que se extienden desde estos hacia la región auricular. Por lo tanto, esta técnica requiere una evaluación adicional para validar su efectividad.53

Abordaje guiado por anatomía

La técnica se fundamenta en la ablación empírica dirigida a la presunta localización anatómica de los PG, previamente identificada mediante estudios anatómicos y topográficos. Este enfoque puede emplearse como complemento al análisis de electrogramas o a la HFS, o bien como una estrategia independiente.1,4

A lo largo del tiempo, se han desarrollado diversos métodos de imagen para la identificación de los PG. En 2007, Debruyne et al. introdujeron una técnica de ablación selectiva del PG superior de la AD, guiada por tomografía computarizada. Este enfoque demostró una reducción del 95% en la carga de síncope a los 6 meses de seguimiento.54

Por su parte, un equipo de investigadores liderado por Kulakowski, utilizó la ecocardiografía intracardiaca como herramienta para identificar puntos de referencia anatómicos y bolsas de grasa epicárdicas que contenían presuntos PG. Esta técnica fue aplicada en un grupo de 115 pacientes, logrando que, durante una mediana de seguimiento de 28 meses, 95 de ellos (83%) permanecieran libres de síncope.55

Recientemente, Francia et al. emplearon imágenes de tomografía computarizada para analizar el tejido adiposo epicárdico, utilizando un rango de atenuación de -190 a -30 unidades Hounsfield y el software ADAS3D (Galgo Inc.). Este método permitió identificar puntos correspondientes a los PG en 12 pacientes. De estos, 9 que continuaron en seguimiento permanecieron libres de síncope durante un periodo de 5 meses.56

Hasta hace poco, no se disponía de evidencia concluyente sobre cuál era el método más adecuado para la identificación de los PG. Este interrogante fue esclarecido mediante un metaanálisis publicado en 2022. Este incluyó a 465 pacientes de 14 estudios (edad media de 39,8 ± 4,0 años; 53,5% mujeres) evaluó diferentes técnicas utilizadas para guiar la CNA. Las técnicas empleadas fueron: mapeo de electrogramas fraccionados en 50 pacientes (10,8%), método espectral en 73 pacientes (15,7%), HFS en 210 pacientes (45,2%), método puramente guiado anatómicamente en 73 pacientes (15,7%) y una combinación de técnicas en 59 pacientes (12,6%). La ausencia de síncope alcanzó un 91,9% (p= 0,376). El análisis de subgrupos no evidenció diferencias significativas entre las técnicas utilizadas para identificar los PG en términos de efectividad en la ausencia de síncope (p=0.206).6

Estrategias de ablación de los plexos ganglionares: análisis comparativo de los abordajes auriculares

Como se mencionó anteriormente, la CNA permite la abolición permanente del impulso vagal mediante la destrucción de los somas neuronales parasimpáticos localizados en las paredes auriculares.1-4 Este procedimiento se realiza por vía endocárdica, ya que el espesor promedio de la pared auricular, de aproximadamente 3 mm, permite que la energía de radiofrecuencia la atraviese y alcance los PG epicárdicos,1 como se observa en la Figura N.6.

A diferencia del método clásico de ablación biauricular propuesto por Pachón et al., que utiliza radiofrecuencia termocontrolada, con o sin irrigación, aplicada punto por punto en sitios localizados en la AI y AD con características de miocardio fibrilar, otros grupos han adoptado enfoques menos extensos.1,4 Estos se centran exclusivamente en la AD, con el PG superior como objetivo principal, o bien, se limitan a la ablación de la AI.57,58,42 De todas formas, aún se debate si es necesario abordar una o las dos aurículas y si la indicación de la CNA (DNS, BAV o síncope cardioinihibitorio), debe influir en la elección de uno u otro abordaje, como se analizará a continuación.28

Candemir et al. publicaron en 2021 un estudio que incluyó a 23 pacientes con SVV recurrente. En este, se empleó un enfoque exclusivo del lado derecho mediante la ablación de los PG superior e inferior de la AD bajo guía anatómica. Este abordaje demostró ventajas significativas, como la reducción de los tiempos de ablación y los riesgos asociados a la punción transeptal. Durante un periodo de seguimiento clínico de 10 ± 2,9 meses, se observó un aumento significativo en la frecuencia cardíaca media, que pasó de 66,4 ± 10,7 lpm a 80

± 7,6 lpm (p= < 0.001). En cuanto a la recurrencia del síncope, solo un paciente presentó un episodio sincopal durante el periodo de seguimiento.57

Un estudio, que incluyó 18 pacientes sometidos exclusivamente a la ablación de los PG derechos, mostró que, tras un seguimiento promedio de 34,1 ± 6,1 meses, 3 de estos pacientes (16,6%) presentaron episodios sincopales, mientras que 5 pacientes (27,7%) experimentaron únicamente episodios prodrómicos. Las recurrencias de ambos tipos de episodios, disminuyeron de manera significativa (p= 0,003).58

Por otro lado, algunos autores han optado exclusivamente por la denervación de los PG de la AI. Uno de los estudios con mayor número de pacientes en este campo fue publicado por Sun W. en 2016 e incluyó a 57 pacientes (edad promedio: 43.2 ± 13.4 años; 61.4% mujeres) con SVV de alto riesgo. Para la detección de los PG de la AI, se utilizó HFS en 10 casos y guía anatómica en 47 casos. Durante el seguimiento de 36,4 ± 22,2 meses, 52 pacientes (91,2 %) permanecieron libres de síncope. Este estudio concluyó que la ablación de los PG de la AI mostró excelentes resultados clínicos a largo plazo y podría considerarse como una opción terapéutica para pacientes con SVV sintomático.42

El estudio ROMAN2 comparó los efectos agudos de la CNA mediante un abordaje en la AD frente a la AI en pacientes con síncope cardioinhibitorio recurrente. En 40 pacientes aleatorizados, se evidenció que el abordaje AI fue significativamente más efectivo para lograr la denervación vagal completa (80% vs. 35% en el grupo AD, p= 0.0095). Aunque el abordaje de la AD es más simple, presentó limitaciones, como la interferencia del nervio vago y la dificultad para identificar el NS, lo que en muchos casos requirió cambiar al abordaje en la AI. La denervación total se logró en todos los pacientes al finalizar el procedimiento, aunque en algunos fue necesario un abordaje biauricular.59

Finalmente, un metaanálisis reciente publicado por Vandenberk et al., que incluyó 14 estudios con 465 pacientes, evaluó la ausencia de recurrencia sincopal según el tipo de abordaje auricular. La tasa de éxito con el abordaje auricular derecho se estimó en un 81,5% (IC del 95%: 51,9%-94,7%; p= < 0,0001). Sin embargo, esta cifra fue significativamente inferior en comparación con las estrategias de ablación de la AI (94,0%; IC del 95%: 88,6%-6,9%) y la ablación biauricular (92,7%; IC del 95%: 86,8%-96,1%).6

Evaluación de los objetivos finales en la cardioneuroablación

El objetivo principal de la CNA es lograr una denervación vagal completa mediante la ablación de los PG y otras estructuras implicadas en la actividad parasimpática. Sin embargo, la evaluación objetiva de esta denervación sigue siendo un desafío complejo. Diversos estudios han propuesto parámetros para valorar la efectividad de la denervación vagal y determinar la necesidad de una ablación adicional. Estos objetivos varían según el método empleado para identificar los PG.20,28

En este contexto, los autores que emplean la HFS para localizar los PG, recurren nuevamente a su aplicación tras la denervación vagal, con el propósito de reevaluar la RV en cada uno de los PG ablacionados y confirmar la eliminación completa de la actividad parasimpática.60 Sin embargo, su utilidad para predecir el efecto a largo plazo de la CNA es limitada, ya que una respuesta negativa a la HFS posterior a la ablación podría estar influenciada por el efecto térmico de la radiofrecuencia.45 Por otro lado, en estudios que emplean un enfoque basado en electrogramas, se considera como objetivo final la eliminación completa de electrogramas específicos asociados a los PG.1,61

Los investigadores que realizan la ablación de los PG guiada por anatomía suelen establecer como objetivos finales, el aumento de la frecuencia sinusal, el acortamiento del tiempo de recuperación del NS, el tiempo de recuperación corregido del NS, y el acortamiento del punto de Wenckebach del NAV o del intervalo AH.62,63 No obstante, estos parámetros pueden estar influenciados por factores como la sedación, el dolor, el estrés o los efectos autónomos de los anestésicos.64,65

El incremento de la frecuencia sinusal, generalmente superior al 20-25%, y el acortamiento del intervalo PR de más del 25% (cuando este se encuentra prolongado al inicio o durante la estimulación auricular estable) suelen considerarse indicadores indirectos de una denervación vagal sustancial en el NS y el NAV, respectivamente.28

Aksu et al. establecieron como objetivos finales los siguientes: en pacientes con SVV, alcanzar al menos el 75% de la frecuencia sinusal registrada durante la prueba de atropina previa a la ablación. En pacientes con BAV funcional persistente, el objetivo es lograr una conducción AV 1:1. Por otro lado, en casos de BAV paroxístico, se plantean como metas al menos uno de los siguientes criterios: alcanzar el 75% del intervalo PR final registrado durante la prueba de atropina previa a la ablación, una reducción del intervalo PR mayor al 25%, o lograr una frecuencia sinusal final inferior al 75% de la registrada durante la prueba de atropina previa.45

Al finalizar el procedimiento, los parámetros electrofisiológicos pueden ser reevaluados mediante una prueba de provocación con atropina. Una respuesta significativa sugiere una denervación vagal incompleta, sin embargo, la atropina limita el uso posterior de dichos parámetros para continuar guiando la ablación.51 Para superar esta limitación, Pachón et al. desarrollaron la estimulación vagal extracardiaca (ECVS, por sus siglas en inglés), que permite evaluar en tiempo real el efecto de la denervación vagal.66

La ECVS guiada por rayos X se realiza introduciendo un catéter cuadripolar que avanza a través del sistema venoso hasta alcanzar al foramen yugular derecho o izquierdo, siendo este el punto más cercano al nervio vago. Una vez localizado el catéter, se lleva a cabo una HFS dentro de la vena yugular interna, generando un estímulo vagal sin un contacto directo (Figura N. 7). La ECVS se lleva a cabo en tres momentos clave, antes de la ablación para registrar la respuesta basal de los NS y NAV, se considera una respuesta típica la asistolia transitoria y/o BAV, durante el procedimiento para guiar la progresión de la denervación, y al final de la CNA para confirmar la eliminación del efecto parasimpático en dichos nódulos.66

En un estudio de 2024, Pachón et al. evaluaron la ECVS en 48 pacientes, en su mayoría mujeres (56,3%), con síncope neuromediado severo (5,1 ± 2,5 episodios anuales). De estos, 34 pacientes fueron tratados con ECVS y 14 sin ECVS. Durante un periodo de seguimiento comparable de 29,1 ± 15 meses para el grupo ECVS y 31,9 ± 20 meses para el grupo sin ECVS (p= 0,24), se observó una recurrencia del síncope significativamente menor en el grupo tratado con ECVS (dos casos frente a cuatro casos, Log Rank p = 0,04). Además, el hazard ratio reveló un riesgo cinco veces mayor de recurrencia en el grupo sin ECVS.66 Por otro lado, Wileczek et al. y Piotrowski et al. propusieron la ECVS guiada por ecografía, que permite un posicionamiento más preciso del catéter gracias a una visión biplanar.67,68

Independientemente del método guía, el objetivo principal de la ECVS es maximizar la respuesta a la ablación, sin embargo, esta técnica solo evalúa la inervación parasimpática terminal del NS y del NAV, sin diferenciar entre las lesiones de los somas neuronales y los axones terminales. Además, su implementación requiere anestesia general con relajación muscular debido a la incomodidad que genera la estimulación.66

Considerando lo mencionado, resulta fundamental establecer objetivos finales claros y estandarizados para la CNA, que permitan una evaluación uniforme y comparativa de los resultados, independientemente de la técnica de ablación empleada.66

Resultados clínicos de la cardioneuroablación

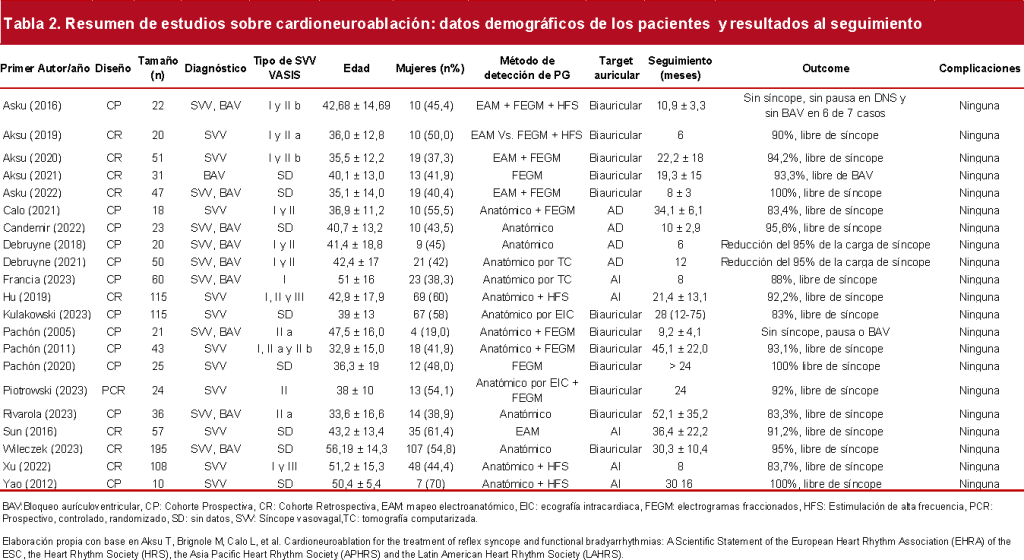

Desde la década de 1990, se ha buscado desarrollar terapias más efectivas para eliminar o atenuar de forma permanente el reflejo cardioinhibitorio mediante la ablación endocárdica de los PG. A partir de la publicación de Pachón et al. en 2005, se han llevado a cabo numerosos estudios observacionales, que demostraron los beneficios de la CNA.1 Estos estudios evidenciaron una reducción en la necesidad de implante de marcapasos y una mejora significativa en la calidad de vida de pacientes bien seleccionados con síncope reflejo grave y BAV inducido por estímulo vagal, mostrando además resultados prometedores a largo plazo.2,5,6,7,69 Los estudios seleccionados sobre la CNA se resumen en la Tabla 2.

Como se mencionó previamente, el primer trabajo sobre CNA en humanos, publicado por el equipo de Pachón, incluyó a 21 pacientes sin cardiopatía estructural, con una edad media de 48 años. De estos, seis presentaban síncope reflejo neuromediado, siete BAV de alto grado y 13 DNS. El seguimiento, con una media de 9,2 meses, demostró éxito en todos los casos, con un alivio completo de los síntomas.1

En 2011, el mismo equipo llevó a cabo un estudio de seguimiento en 43 pacientes con síncope cardioinhibitorio o mixto (VASIS 2B: 66,7%) y episodios recurrentes (promedio de 4,7 ± 2 episodios). Después de un seguimiento de 45,1 ± 22 meses, el 93,1% de los pacientes permanecieron libres de síncope, con una tasa de recurrencia del 6,9%. Aunque algunos casos de recurrencia se asociaron con denervaciones incompletas, la ablación logró atenuar de manera significativa el reflejo neuromediado, manteniendo el equilibrio autónomo sin efectos adversos relevantes. En base a estos hallazgos, los autores plantean que la CNA constituye una alternativa terapéutica segura y duradera, con resultados superiores a los tratamientos médicos convencionales y al uso de marcapasos, especialmente en pacientes seleccionados con síncope cardioinhibitorio recurrente. No obstante, la falta de un diseño aleatorizado en el estudio limita la posibilidad de generalizar estos hallazgos.4

Otro grupo de investigación que ha realizado contribuciones significativas en este campo es el liderado por Aksu et al., quienes, desde 2016, han publicado diversos estudios sobre CNA. En 2022, realizaron un estudio de casos y controles en 101 pacientes con diagnóstico de síncope cardioinhibitorio (VASIS 2B), de los cuales 51 (50,4%) fueron sometidos a CNA y 50 (49,6%) recibieron terapia conservadora. Tras aplicar la coincidencia de puntuación de propensión, se lograron emparejar con éxito 19 pares de pacientes. En esta cohorte emparejada, el análisis de regresión de Cox de efectos mixtos demostró que la CNA se asoció con un menor riesgo de recurrencia del síncope durante el seguimiento (HR: 0,23; IC 95%: 0,03–0,99; p= 0,049). Además, el análisis de Kaplan-Meier reveló que la tasa de supervivencia libre de síncope a los 4 años fue del 86% (IC 95%: 63–100 %) en el grupo sometido a CNA, en comparación con el 50% (IC 95%: 30–82%) en el grupo que recibió terapia conservadora.70

Otro estudio realizado por este autor evaluó el papel de la CNA como tratamiento para el BAV funcional en 31 pacientes seleccionados de una cohorte de 241 casos con BAV sintomático, con una edad promedio de 40,1 ± 13 años. Los resultados mostraron que la ablación de los PG logró una tasa de éxito agudo del 96,7%, con una baja recurrencia de episodios de BAV (6,7%) y una reducción significativa en la necesidad de marcapasos (9,6%) durante un seguimiento promedio de 19,3 meses. Además, el 80% de los pacientes presentó una supervivencia libre de BAV de segundo o tercer grado a los 60 meses de seguimiento. Estos hallazgos respaldan a la CNA como una estrategia terapéutica prometedora para pacientes con BAV funcional, ofreciendo una alternativa eficaz y menos invasiva en comparación con el implante de marcapasos, especialmente en pacientes jóvenes y cuidadosamente seleccionados. Sin embargo, se requieren estudios multicéntricos más amplios para confirmar la eficacia y seguridad de este enfoque a largo plazo.71

El ensayo prospectivo, controlado y aleatorizado realizado por Piotrowski et al. tuvo como objetivo principal evaluar los efectos de la CNA sobre la recurrencia del síncope y la calidad de vida en pacientes con SVV cardioinhibitorio. El estudio incluyó a 48 pacientes, aleatorizados en dos grupos: 24 tratados con CNA y 24 asignados a tratamiento no farmacológico óptimo. Durante un seguimiento de 24 meses, la recurrencia del síncope se observó en 2 pacientes (8%) del grupo CNA, en comparación con 13 pacientes (54%) del grupo control (p= < 0,0001). Además, los pacientes tratados con CNA mostraron una mejora significativa en la calidad de vida, evaluada mediante el Cuestionario de Impacto del Síncope en la Calidad de Vida de la Universidad de Calgary (30 ± 10 puntos frente a 10 ± 7 puntos; p= 0,0001), mientras que en el grupo control los puntajes permanecieron estables (31 ± 10 puntos frente a 30 ± 10 puntos; p= 0,5501). Asimismo, se observó un incremento del ritmo sinusal en los registros de Holter a las 24 horas posteriores a la ablación, junto con cambios significativos en los parámetros de variabilidad de la frecuencia cardíaca, que indicaron una retirada de la actividad parasimpática en comparación con los valores basales.

El estudio presenta varias limitaciones, entre las que destacan el reducido tamaño muestral y la posibilidad de un efecto placebo asociado con la CNA, debido a que el diseño no fue ciego y el grupo de control no se sometió a un procedimiento simulado. Los autores recomiendan realizar estudios futuros con un mayor tamaño muestral, que incluyan comparaciones directas entre la CNA, terapias farmacológicas y el implante de marcapasos, además de un seguimiento a largo plazo, para confirmar estos resultados y establecer recomendaciones clínicas definitivas.2

Un metaanálisis publicado en 2024, que incluyó 27 estudios observacionales y 1 ensayo controlado aleatorizado, analizó a 1153 pacientes con SVV refractario sometidos a CNA. La edad media de los pacientes fue de 39.6 años, con un seguimiento promedio de 21.4 meses. La tasa ponderada general de recurrencia del síncope tras la CNA fue del 5.94% (intervalo de confianza [IC] del 95%: 3.37%–9.01%; I² = 64%) (ver Figura N. 8), mientras que la tasa de complicaciones periprocedimiento fue del 0.99% (IC del 95%: 0.14%–2.33%; I² = 0%). El análisis de subgrupos, basado en el método de localización de los PG y la ubicación de la ablación, reveló una mayor prevalencia de recurrencia del síncope en el subgrupo que utilizó mapeo electroanatómico (6.21%; IC del 95%: 2.93%–10.28%; I² = 0%) y en el abordaje auricular derecho (15.78%; IC del 95%: 3.61%–33.14%; I² = 65.2%).7

Una de interrogantes principales es la durabilidad de la denervación vagal inducida por la CNA. Teóricamente, la reinervación vagal podría ocurrir de forma natural durante el primer año posterior al procedimiento, restaurando la hiperactividad vagal. Sin embargo, los estudios con seguimientos prolongados informan una reducción duradera de la denervación parasimpática de al menos dos años, evidenciada mediante el análisis de la variabilidad de la frecuencia cardiaca.2,4,72

En este contexto, Pachón et al. publicaron un estudio realizado en 83 pacientes (30% con síncope reflejo) cuyo objetivo principal fue analizar la denervación vagal a 1 y 2 años post- CNA utilizando la variabilidad de la frecuencia cardíaca obtenida a través de registros de Holter de 24 horas. Luego de un seguimiento promedio de 40 meses, se observó una disminución significativa en todos los parámetros autonómicos de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, indicando una reducción importante de la actividad parasimpática y simpática a los 2 años post-CNA (p= <0.001). No se encontraron diferencias significativas en los valores de la variabilidad de la frecuencia cardíaca entre el primer y segundo año post- CNA (p= >0.05), lo que sugiere que la reinervación se detuvo. Además, se observó una reducción significativa en todas las bradiarritmias y taquiarritmias al comparar los valores pre- CNA con los post-CNA (p= <0.01).73

Sin embargo, la disminución de la variabilidad de la frecuencia cardiaca ha generado preocupación, ya que este fenómeno se asocia con un incremento del riesgo cardiovascular. Este efecto es similar al observado en patologías como la neuropatía autonómica cardiovascular, donde la reducción de la variabilidad de la frecuencia cardiaca se ha identificado como un factor de riesgo independiente de morbilidad y mortalidad, tanto por causas cardiovasculares como por todas las causas.74 De manera similar, en condiciones como la disfunción ventricular izquierda, la insuficiencia cardíaca congestiva y en pacientes sobrevivientes a un infarto de miocardio, esta disminución se ha relacionado con un mayor riesgo de mortalidad, además de ser un predictor de muerte súbita cardíaca.75-77

Se aguardan con gran expectativa los resultados de importantes registros prospectivos multicéntricos, como el registro CNA-FWRD, en el cual Argentina participa. Este registro, mediante un enfoque estandarizado que abarca la selección de pacientes, los métodos para la identificación de los PG, los objetivos de ablación y los puntos finales comunes, permitirá evaluar la eficacia de la CNA en el tratamiento del SVV y el BAV funcional a largo plazo, además de su seguridad.78

Actualmente, se están desarrollando múltiples ensayos controlados aleatorizados que tienen como objetivo evaluar la eficacia de la CNA en comparación con el implante de marcapasos o procedimientos simulados. Entre los estudios más destacados se encuentran el CardNMH3, el SAN.OK y el ensayo TELE- SPACER. Los resultados de estos trabajos serán clave para determinar la eficacia terapéutica de la CNA frente a la estimulación cardiaca.28

Complicaciones de la cardioneuroablación

Las complicaciones asociadas a la CNA son poco frecuentes, el metaanálisis de 2022, reportó una tasa de complicaciones perioperatorias del 0,99%.6 Estas incluyen complicaciones relacionadas con el acceso vascular, perforación cardíaca, pericarditis, estenosis venosa, lesiones nerviosas o vasculares, daño esofágico, sangrado y eventos tromboembólicos.6,28,79 No obstante, las tasas de complicaciones en la CNA son menores en comparación con la ablación de la fibrilación auricular. Esto se debe al menor tiempo de aplicación de radiofrecuencia y al perfil de los pacientes sometidos a CNA, quienes suelen ser más jóvenes y con menos comorbilidades.6,28

DISCUSIÓN

La CNA se ha posicionado como una terapia emergente para el tratamiento del síncope neuromediado recurrente y el BAV funcional sintomático. Aunque estas afecciones suelen considerarse benignas, su impacto en la calidad de vida de los pacientes puede ser significativo.18 Introducida en la década de 1990 y publicada por primera vez por Pachón et al. en 2005, la CNA utiliza la ablación por radiofrecuencia endocárdica dirigida a los PG localizados en las almohadillas de grasa epicárdica. Su objetivo principal es atenuar la RV excesiva, un factor clave en la fisiopatología de estas condiciones, reduciendo así la necesidad de implantar un marcapasos.1

Desde su introducción, la CNA ha despertado un creciente interés a nivel mundial. Aunque los ensayos disponibles presentan diferencias en los criterios de inclusión, los métodos empleados para realizar la ablación y las estrategias utilizadas para evaluar la denervación parasimpática, todos han coincidido en reportar una reducción significativa en la recurrencia del síncope. Estudios observacionales clave, como los realizados por Pachón et al. y Aksu et al., han demostrado tasas de recurrencia del síncope inferiores al 10%, acompañadas de mejoras en la calidad de vida de los pacientes.1,4,70,71 Los resultados de recientes metaanálisis refuerzan estos hallazgos. Uno publicado en 2022 informó una prevalencia libre de síncope del 91,9%, mientras que el de Armani et al. en 2024, reportó una tasa de recurrencia del 5,94%. No obstante, ambos estudios presentan limitaciones metodológicas, como la predominante inclusión de estudios observacionales y la falta de diseños aleatorizados, lo que introduce sesgos significativos y limita la validez de los resultados.6,7 Un aspecto relevante a considerar es el posible efecto placebo, previamente documentado en investigaciones sobre estimulación cardiaca. Sud et al. observaron un “efecto de expectativa” en pacientes con SVV, quienes mostraron una reducción en el riesgo de recurrencia del síncope tras conocer que se les había implantado un marcapasos funcional. Este fenómeno podría reproducirse en estudios sobre CNA, subrayando la necesidad de ensayos clínicos doble ciego y controlados para evaluar con mayor precisión la efectividad de esta intervención.80

La evidencia actual plantea interrogantes importantes sobre las indicaciones clínicas precisas, la metodología empleada y los resultados a largo plazo. Las guías de la ESC sobre síncope (2018) y sobre estimulación cardiaca y terapia de resincronización (2021) no incluyeron la CNA como una opción terapéutica, debido a la limitada evidencia disponible en ese momento.18,27 En 2024, la declaración científica emitida por varias sociedades de ritmo cardíaco (EHRA, HRS, APHRS y LAHRS) propuso criterios para identificar candidatos ideales para la CNA, destacando a pacientes jóvenes con síncope reflejo de alto riesgo y asistolia espontánea o inducida por TT. No obstante, no se definió con claridad el rango etario considerado como “jóvenes”.28 El estudio multicéntrico ELEGANCE demostró que, aunque no se observaron diferencias significativas entre los grupos de edad, las recurrencias se presentaron exclusivamente en pacientes mayores de 40 años. Este hallazgo sugiriere que la edad podría influir en el éxito del procedimiento, pero no debería ser considerada como el único criterio de selección.29 Además, otros factores como las alteraciones intrínsecas del NS o del NAV, así como la presencia de cardiopatía estructural, deben ser evaluados cuidadosamente en el momento de seleccionar a los candidatos.28,36,69

En pacientes mayores de 40 años, el implante de marcapasos sigue siendo la opción terapéutica más respaldada, con una recomendación de Clase I, Nivel de Evidencia A en las guías de la ESC.27 Sin embargo, en pacientes menores de 40 años, la evidencia sobre la estimulación cardíaca es menos concluyente debido a su escasa representación en estudios pivótales.18 En este contexto, la CNA surge como una posible alternativa terapéutica menos invasiva, especialmente en pacientes jóvenes sin cardiopatía estructural con síntomas relacionados con hiperactividad vagal.2,28

El éxito de la CNA depende en gran medida de los métodos de detección de los PG y de las diferentes ubicaciones de ablación (AD, AI o biauricular).58,62,63 Según el metaanálisis de Vandenberk, ninguna técnica de detección ganglionar ha demostrado ser significativamente superior en términos de efectividad, lo que sugiere la necesidad de enfoques personalizados que combinen las fortalezas de cada método.6 En cuanto a los abordajes auriculares, la ablación en la AD se asocia con menor complejidad y riesgo, aunque su eficacia es limitada en comparación con la AI, que logra una denervación vagal más completa y mejores resultados clínicos a largo plazo.42,57-59 La ablación biauricular, aunque técnicamente más compleja, puede ser necesaria en casos específicos para garantizar la ausencia total de la respuesta parasimpática.4,6

Por otro lado, la evaluación de los objetivos finales de la CNA continúa siendo un desafío importante debido a la variedad de métodos utilizados para valorar la denervación vagal y la efectividad del procedimiento.20-28 Aunque técnicas como la HFS, el enfoque basado en electrogramas y los parámetros electrofisiológicos, con o sin la administración de atropina, permiten confirmar la denervación de los PG, su capacidad para predecir los efectos a largo plazo es limitada y pueden verse afectados por factores externos como la sedación y el uso de anestésicos.45,61-65 Ante la necesidad de estandarizar estos objetivos, Pachón et al. desarrollaron la ECVS, una técnica que ha mostrado ser eficaz para guiar la ablación en tiempo real y reducir significativamente la recurrencia del síncope en paciente con SVV severo. Sin embargo, esta técnica tiene limitaciones, como la incapacidad para diferenciar entre lesiones en los somas neuronales y los axones terminales, además de requerir anestesia general para su implementación. Por lo tanto, es crucial establecer objetivos finales estandarizados en la CNA para facilitar una evaluación uniforme de los resultados, optimizar las técnicas y garantizar una denervación efectiva y duradera.66

La durabilidad de los efectos de la CNA es otra preocupación clave. Aunque estudios con seguimientos prolongados, como el de Pachón et al., han evidenciado una reducción sostenida de la actividad parasimpática durante al menos dos años, la reinervación vagal podría ocurrir durante el primer año posterior al procedimiento, restaurando la hiperactividad parasimpática.73 Este fenómeno plantea interrogantes sobre el impacto a largo plazo de la CNA en el equilibrio autónomo cardiovascular. Además, la reducción de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, un efecto esperado de la CNA, genera inquietudes, ya que se asocia con un mayor riesgo cardiovascular y se considera un predictor de mortalidad y muerte súbita cardiaca, como se ha observado en patología como la insuficiencia cardíaca, la disfunción ventricular izquierda y la neuropatía autonómica.74-76 Estos hallazgos refuerzan la necesidad de investigaciones adicionales para comprender mejor los efectos a largo plazo de la ablación de los PG en la salud global de los pacientes.77